Schulbauwissen für alle

24. Apr 2022

Voneinander lernen, nachahmen, weiterentwickeln: Mit der Plattform „Schulbau Open Source“ will die Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft „die Welt des Schulbaus zum Fliegen bringen“. Ihr mächtiger Gegner: die Beharrungskräfte im deutschen Schulsystem.

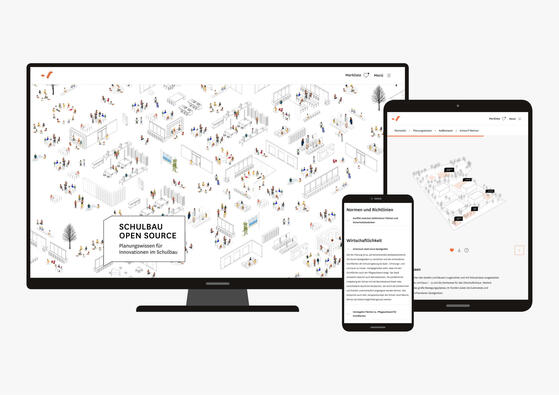

Es ist ein in der (deutschen) Welt der Architektur und Bauplanung einmaliges Projekt: Auf einer neuen Plattform liegt ein ganzer Werkzeugkasten für den Um-und Neubau von Schulen, frei verfügbar für alle Interessierten von Planern, Verwaltungsmitarbeiterinnen, Pädagogen, Politikerinnen bis hin zu engagierten Eltern und Schülern. Auf schulbauopensource.de liegen Lösungen, die in Pilotprojekten entwickelt wurden, die von der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft beratend und koordinierend begleitet wurden.

Die gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Bonn arbeitet seit rund 20 Jahren zum Thema Schulbau mit dem Ziel, Innovationen voranzutreiben. Ihr Ziel: Lernhäuser für eine zeitgemäße Pädagogik – inklusiv, digital, sozialräumlich vernetzt und gemeinschaftlich entwickelt. Pilotprojekte werden stets gut dokumentiert, um andere zu inspirieren. Einzelne Vorhaben wie der Bildungscampus Altstadt Nord in Köln haben auch in der Fachwelt Aufmerksamkeit erregt und Preise erhalten.

Das Kölner Beispiel zeigt auch, dass die Aktivitäten der Montag Stiftung nachhaltige Veränderungen bewirken: Auf Basis der entwickelten pädagogischen Leitlinien und Planungsergebnisse wurde ein "Planungsrahmen für pädagogische Raumkonzepte an Kölner Schulen" festgelegt. Diese Standards wurden mittlerweile auch im Referenzrahmen Schulqualität NRW aufgenommen.

Das Ziel: Verbreitung von Innovationskompetenz

„Gestaltung von Schulen sieht nach wie vor aus wie im Deutschen Kaiserreich“ sagt Karl-Heinz Imhäuser, Vorstand der Carl Richard Montag Stiftung, der Dachstiftung der Montag Stiftungsgruppe. Anlässlich des Startes der neuen Online-Plattform nennt Imhäuser veraltete Schulbaurichtlinien „das größte Innovationshemmnis im deutschen Schulbau“. Flurschulen seien nicht mehr zeitgemäß: Bestmögliche Bildungschancen zu ermöglichen bedeute heutzutage, einer wachsenden Heterogenität gerecht zu werden. In einer modernen Schule arbeiteten unterschiedliche Professionen, die jeweils unterschiedliche räumliche Ansprüche und Anforderungen hätten. Unabdingbar sei auch die Einbeziehung des Quartiers als „Zugang zur Welt“. Die neue Plattform, so Stiftungsvorstand Imhäuser, sei ein Mittel zur „Verbreitung von Innovationskompetenz. Wir wollen Perspektiven für hochwertige Schulbauten aufzeigen, die den pädagogischen Anforderungen von heute und morgen gerecht werden.“

Das Teilen von Wissen, ergänzt seine Vorstandskollegin Barbara Pampe, sei immer auch ein Treiber von Innovation. Aus „Best Practice“ soll „Next Practice“ werden, ist die Hoffnung der Architektin. Pampe ist Herz und Hirn der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft. Seit Dezember 2019 gehört sie dem Vorstand an, zuvor leitete sie fünf Jahre lang den Bereich Pädagogische Architektur. Ohne ihre Vorarbeit mit zahlreichen Veröffentlichungen zum Thema Schulbau wäre schulbauopensource wohl kaum denkbar.

Gestartet ist die neue Plattform mit Planungsdetails zu einem Pilotprojekt in Weimar, einem Schulneubau im Rahmen der IBA Thüringen. Online ist nicht nur die „Phase Null“, also die Konzeptfindung mit den Nutzern nachzuvollziehen, sondern im virtuellen „Planschrank“ sind auch die Prüfberichte, amtliche Stellungnahmen und Fachpläne offen einsehbar. Im Bereich „Planungswissen“ sind die Erkenntnisse in 26 Themenpaketen, etwa Möblierung, Tageslicht oder Raumakustik zusammengefasst und grafisch verständlich dargestellt.

Flexibel, modern, einfach

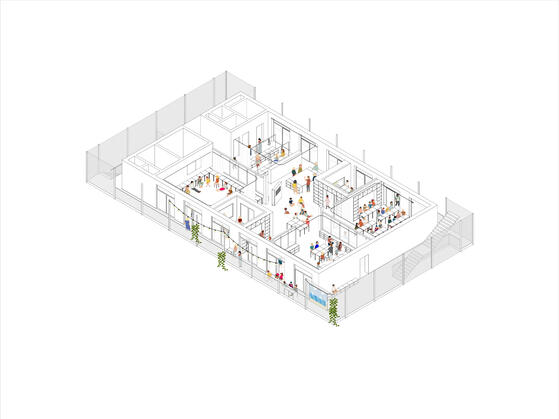

Das Weimarer Projekt stellte sich in mehrfacher Hinsicht als Glücksfall heraus. Nach langen Diskussionen und entgegen ursprünglicher Planung entschied sich die Stadt Weimar, das sehr marode bestehende Schulhaus nicht zu sanieren, sondern neu zu errichten. Aus der Herausforderung, dem Plattenbau neues schulisches Leben einzuhauchen, wurde die Aufgabe, eine städtebauliche Lösung für das Quartier zu finden und drei neue Baukörper plus die bestehende Sporthalle miteinander in Beziehung zu setzen.

Das Ergebnis ist eine Maximallösung: sehr flexibel, aber auch maximal einfach und preisbewusst. Drei dreigeschossige Baukörper bilden einen neuen Campus: ein Gemeinschaftshaus mit Bistro, Werkstätten und Verwaltung, ein Lernhaus der Jahrgangsstufen 1-9 und ein Oberstufenhaus mit den Naturwissenschaften. An einer Stirnseite befindet sich jeweils ein außenliegendes Treppenhaus. Jedes Geschoss hat einen Laubengang, Lehrer und Schüler können über bodentiefe Schiebeflügel nach außen treten. Die vertikale Erschließung wird komplett in den Außenraum verlegt und bleibt unbeheizt. Das hat den weiteren Vorteil, dass jedes Geschoss einzeln erreicht und unabhängig genutzt werden kann.

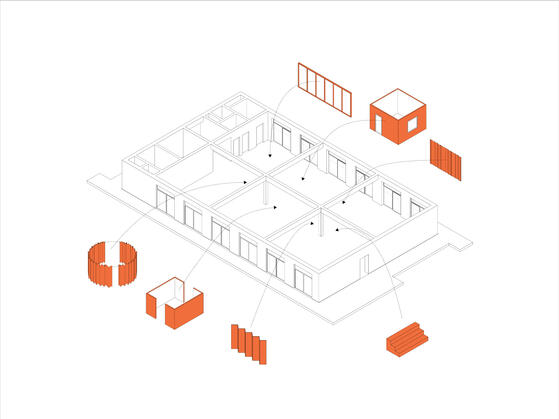

Wer sich für diese besondere Form der Fassadengestaltung näher interessiert, findet Antworten auf zahlreiche Fragestellungen: Welches Material ist geeignet und bezahlbar? Welche Brüstungshöhen sind vorgeschrieben? Wie muss die Gestaltung sein, damit einerseits ein Brandüberschlag verhindert wird, aber gleichzeitig eine Entwässerung gewährleistet ist?

Mit dieser „begehbaren Fassade“ ist eine innere Erschließung fast obsolet. Die einzelnen Etagen sind frei gestalt- und flexibel umnutzbar. An keiner Stelle kann durch Wand oder Möbel ein Fluchtweg versperrt werden. Der Grundriss ist höchst flexibel. Interessierte finden auf der Planungs-Plattform Informationen zu vielerlei Fragestellungen: Belichtung, Belüftung, Möblierung, Heizung, Elektro- und Datenkabel, Sanitärräume, Teambereiche und mehr.

Alles kann offen angesehen werden. Open source, wie es der Name der Plattform verspricht, sind die Dokumente dennoch nicht ganz. Das Copyright für alle Inhalte auf Schulbau Open Source liegt bei der Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft. Die Materialien dürfen zur Veranschaulichung „zum Beispiel im Rahmen von Publikationen, Präsentationen oder Schulungen rund um das Thema Schulbau, aber auch im Rahmen der Planung und Ausführung von Schulbauprojekten“ verwendet werden, heißt es in den Nutzungsbedingungen. Was das in der Praxis bedeutet, wird wohl im Einzelnen zu klären sein.

In der Praxis dominiert Konservatismus

Nun gibt es da auf der einen Seite dieses Füllhorn an Ideen. Andererseits werden Schulhäuser weiterhin konventionell gebaut. Das gilt für die meisten Neubauten, aber vor allem bei der Sanierung von Schulgebäuden und bei der Erweiterung von Schulstandorten geht in der Regel die Herstellung des Status Quo vor der Ermöglichung innovativer Raumkonzepte.

Das zeigt sich besonders in Berlin, wo derzeit wegen der Raumknappheit viele solcher „einfachen Kisten“ als so genannte Mobile Ergänzungsbauten (MEB) auf Schulgrundstücke gesetzt werden. Alle MEBs haben Klassenräume, einen Flur und sonst nicht viel. Ihr einziger Vorteil: sie sehen oft besser aus als das was nebenan vor sich hin rottet und Schulhaus genannt wird. Die Räume bringen dringend notwendige Entlastung, viele Schulbeteiligte sind froh wenn der Druck im Kessel sinkt – „Normalität“ ist der größte Wunsch, Veränderung eher nicht.

Foto: Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

„Mobil“ ist nicht gleichbedeutend mit provisorisch, sondern bezieht sich auf die modulare Bauweise. Bauteile werden industriell vorgefertigt und vor Ort montiert. Der größte Vorteil bei dieser Bauweise ist die kurze Bauzeit vor Ort und damit insgesamt weniger Baulärm und weniger Beeinträchtigungen im Schulalltag. Die Gebäude sind auf eine Lebensdauer von 50 Jahren angelegt. „Mobil“ bedeutet auch nicht versetzbar. Zwar gibt es temporäre Bauten, die nach Ende der Nutzung abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden können. Diese werden aber in Berlin nur punktuell errichtet.

Berlin bietet die Wahl zwischen fünf verschiedenen Typen mit jeweils auf die Schulform angepassten Grundrissen, überall finden sich jedoch Flure mit Klassenzimmern. Dann gibt es noch Varianten mit Mensa oder Mehrzweckraum. Der erste MEB wurde 2013 an der Grundschule Wolkenstein in Pankow mit 8 Unterrichtsräumen errichtet. Im August 2021 wurde der 70. MEB als Holz- MEB an der Birken-Grundschule in Spandau eröffnet. Rund 70 weitere MEB sind jetzt in Planung, davon die Hälfte in Holzmodulbauweise.

Auch Hamburg als ebenfalls wachsende Stadt mit steigenden Schülerzahlen drückt im Schulbau aufs Tempo. „Gute Schulen – aber schnell“ lautet das Motto der landeeigenen Schulbau GmbH. Geplant ist der Neubau von 44 Schulen und die Erweiterung 123 bestehender Standorte (von insgesamt 450). Die Neubauten werden individuell geplant. Für die Erweiterungen sind sogenannte „Klassenhäuser“ in Modulbauweise vorgesehen.

In der Hansestadt ist nicht nur das Wording feiner als in Berlin, es gibt auch mehr Gestaltungsfreiraum. Je nach Platzbedarf gibt es drei verschieden große Häuser mit zwei oder drei Geschossen, deren Dächer begrünt werden. Die Fassade kann mit unterschiedlichen Materialien von Klinker bis Putz an die Nachbarschaft angepasst werden. Die Innengestaltung ist – theroretisch- komplett flexibel gestaltbar. Die Schulen werden in die Planungen zum Innenausbau mit einbezogen, doch offene Lernlandschaften sind bisher nicht dabei. Die Pädagogen wünschen die konservative Aufteilung in Klassenräume. Bei einer Lebensdauer der Klassenhäuser von 80 Jahren bedeutet das: Die von der Montag Stiftung angeprangerte Raumstruktur aus dem Kaiserreich erfährt eine Fortdauer bis ins 22. Jahrhundert.

Ob Berlin oder Hamburg, die „Klötzchenarchitektur“ wird vielfach kritisiert. Doch von den äußerlich fast gleichen Klötzchen in Weimar sind sie Lichtjahre entfernt. Das fängt bei der vollkommenen Flexibilität an: Wenn in 10 Jahren die Schülerzahlen sinken, ist eine andere Nutzung problemlos möglich. Ein Beispiel: In Weimar wäre es denkbar, eine oder mehrere Etagen an eine Tanzschule zu vermieten – die möglicherweise ein attraktiver Kooperationspartner für die Schule und attraktiver Kulturort für die Nachbarschaft sein könnte. In Berlin würde diese Idee an den Wänden der Klassenräume scheitern.

Keine Förderung für innovative Raumkonzepte

Auch auf veränderte pädagogische Konzepte kann mit flexiblen Raumaufteilungen zeitnah reagiert werden. Wer weiß denn schon, wie Kinder in 10, 20 oder 30 Jahren lernen und welche Räume sie dann benötigen. Brauchen wir in 50 Jahren überhaupt noch Schulgebäude? Oder findet Lernen dann an vielen Orten statt? Welche Formen der Lernbegleitung gibt es in 60 Jahren? In welche Richtung die Entwicklung auch gehen mag, dass die Flurschule mit ihrer Raumaufteilung Teil einer neuen Lernkultur sein könnte, ist schwer vorstellbar.

Zur Mutlosigkeit bei den entscheidenden Akteuren – Verwaltung und Pädagogen – kommt eine Förderlogik, die die Zukunft des Lernens nicht im Blick hat. So gibt es beispielsweise Sanierungsprogramme, die umfassende Umgestaltungen ausschließen. Der Bund fördert unter der Überschrift Digitales, Sanierung oder Ganztag. Nur allmählich setzt sich der Gedanke durch, dass Schulen in sozial herausfordernden Lagen mehr Unterstützung bekommen müssen. Eine Förderlinie für neue Räume für innovative pädagogische Konzepte gibt es überhaupt nicht. Schulen sind hier auf die Kooperationsbereitschaft ihrer Kommune angewiesen, und die ist nicht immer gegeben.

Insofern war die Erfahrung der Gemeinschaftsschule Weimar mit ihren Partnern Stadt, IBA und Montag Stiftung ein Sonderfall. Damit es öfter geschieht, dass ein Töpfchen sein Deckelchen findet, teilen die Beteiligten ihr Wissen, um Nachahmern Mut zu machen und Werkzeuge an die Hand zu geben. Nach dem Piloten Weimar sollen auf schulbauopensouce weitere Schulbauprojekte dokumentiert werden. Die Stiftung lädt ein zu begleitenden Veranstaltungen, die jeweils auf der Plattform bekannt gemacht werden.

Schulbau Open Source

https://www.schulbauopensource.de/

Quellen

Pressetermin zum Launch von schulbauopensource.de

https://www.zeit.de/2022/14/schulbau-hamburg-container-architektur/komplettansicht

https://www.schulbau.hamburg/klassenhaus/

https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/hochbau/de/modulare_schulergaenzungsbauten.shtml

https://www.berlin.de/schulbau/massnahmen/modularer-ergaenzungsbau/

https://www.bda-bund.de/events/schulbau-neu-gedacht/

Bildung

Bildungspolitik - was Parteien, Organisationen, wissenschaftliche Einrichtungen zum Thema Schule und frühkindliche Bildung sagen.

Schule - Infos, Ideen, Akteure.

Darf das so sein? Warum geht das nicht? Wie ist das geregelt? Unsere Kolumnisten klären Schulrechtsfragen: Schulrechtsanwalt Andreas Jakubietz stellt Fallbeispiele aus seiner beruflichen Praxis vor. Die langjährigen Elternvertreter Constantin Saß und Ruby Mattig-Krone beantworten Elternfragen.

Kita: rund um Kinderbetreuung und frühkindliche Bildung

Kindermedien: Apps und Webseiten für Kinder

Lernorte: Orte zum Lernen und Spaßhaben jenseits der Schule

Kostenlos, werbefrei und unabhängig.

Dein Beitrag ist wichtig, damit das so bleibt.

Unterstütze unsere Arbeit via PayPal.